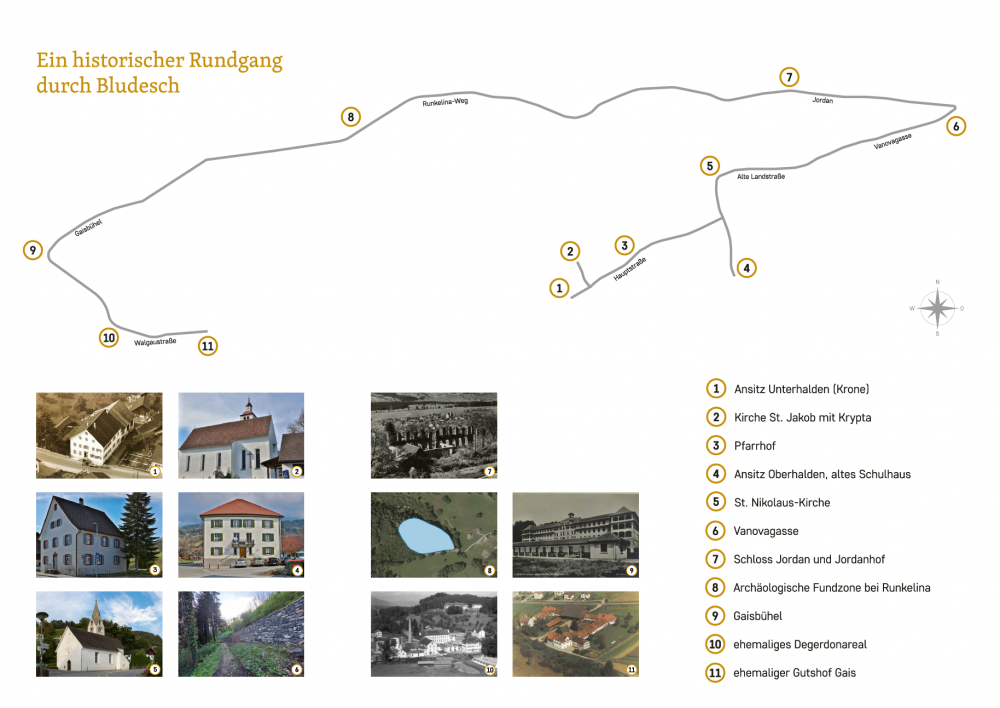

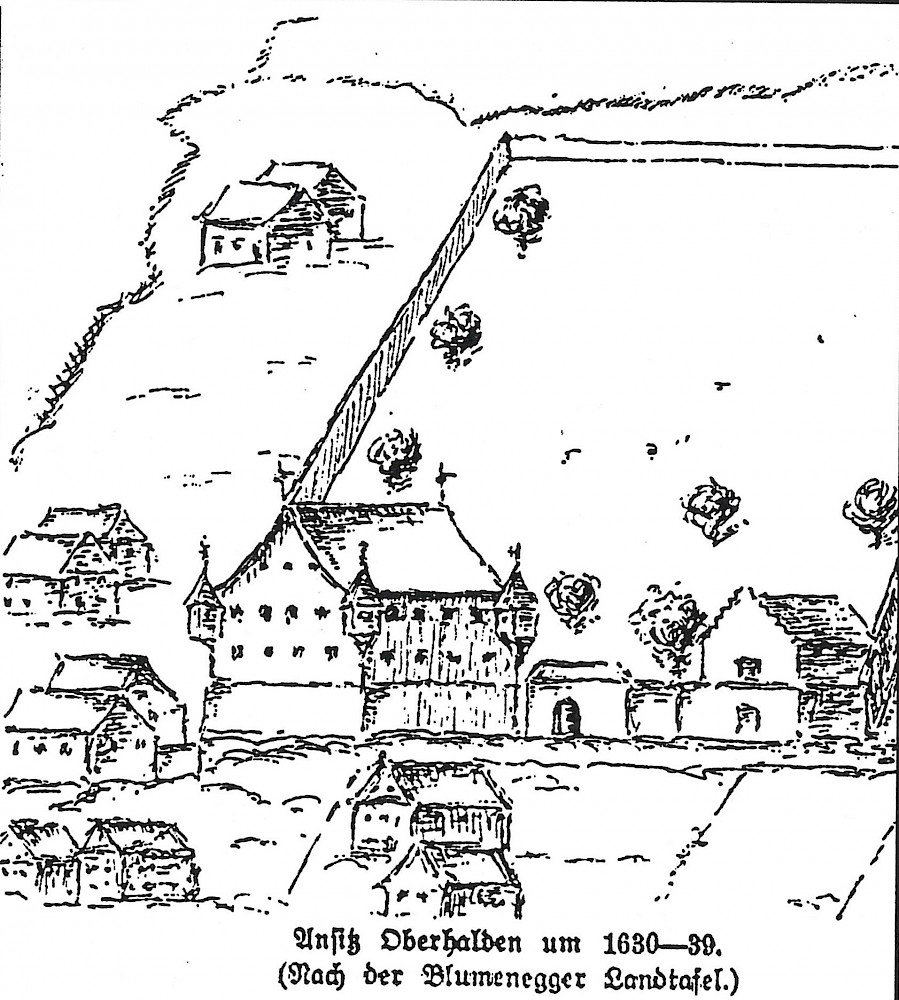

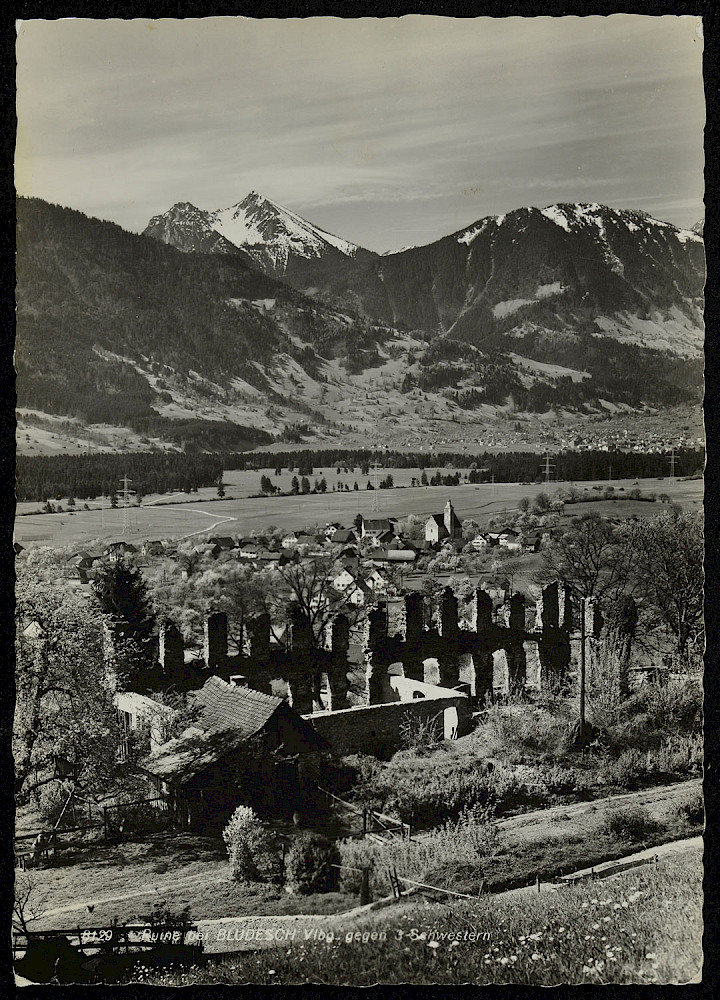

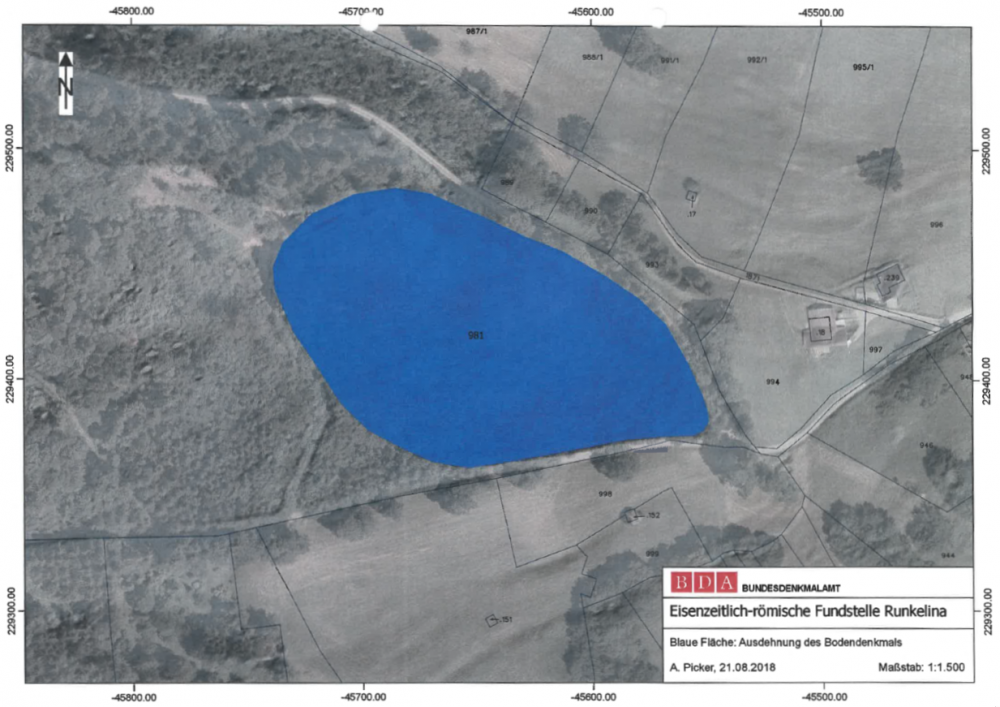

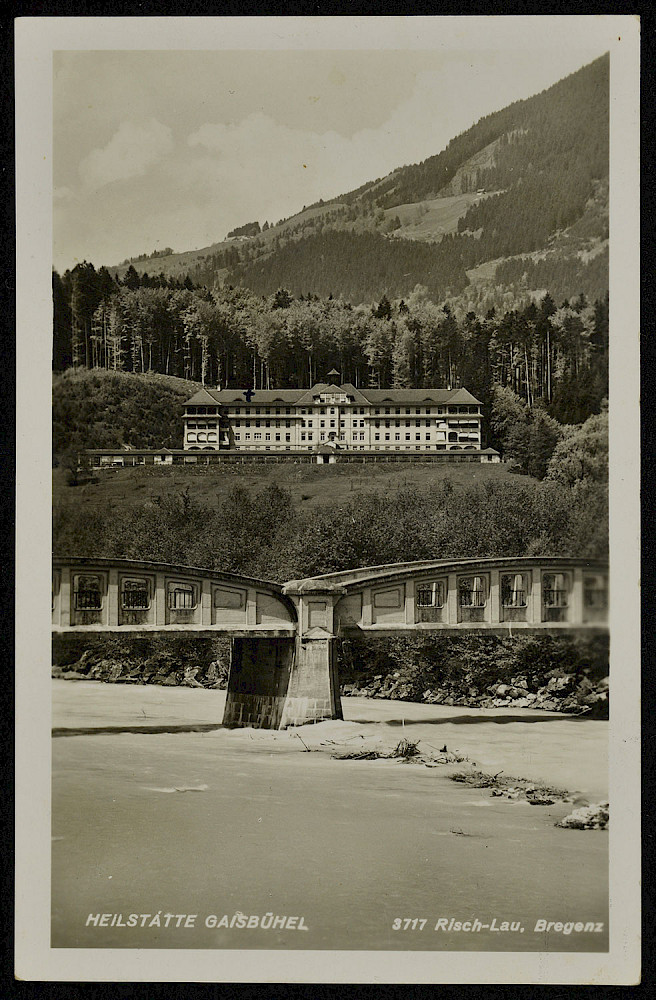

Die Gemeinde Bludesch hat eine lange Geschichte, die noch heute in der Kulturlandschaft des Dorfes bewundert werden kann. Dazu gehören die alten Ansitze der Familie „von der Halden“ (die sogenannten Häuser Unter- und Oberhalden), die beiden Kirchen, die Trockenmauer in der Vanovagasse und die Ruine Jordan. In Verbindung zum Ortsteil Gais liegt am Talrand bei Runkelina eine eisenzeitlich-römische Fundstätte und weiter westlich die ehemalige Lungenheilstätte Gaisbühel sowie letzte Spuren des Gutshofes und der Müller’schen Roth- und Buntfärberei (Degerdon).

Arnold Schweigkofler kreierte in Zusammenarbeit mit Archivar Stefan Stachniß einen Rundgang durch Bludesch, der die Geschichte der Gemeinde beleuchtet. Dabei werden historische Gebäude und Plätze besucht.

Die Geschichte von Bludesch

Bereits zu Beginn der römischen Herrschaft verfügte der Walgau (vallis drusiana) über dauerhafte Siedlungen. Die ansässige Bevölkerung wurde im Laufe der Zeit von den Römern, Alemannen und später von den Walsern beeinflusst.

Im Zuge der Eroberungen durch Drusus und Tiberius 15 v. Chr. wurde der Walgau Teil der römischen Provinz raetia prima und römisch beeinflusst. Im 5. Jahrhundert begann die Christianisierung.

Der Name von Bludesch wurde 842 erstmals als villa pludassis im churrätischen Reichsgutsurbar genannt. Er führt auf das keltische pa-lut (bei der Lutz) bzw. auf die geologische Gegebenheit plud/palude = Sumpf zurück. In dieser Beschreibung zum heutigen Gebiet um Bludesch ist von einem Königshof und einer Kirche zu lesen. Die namentlich nicht angeführte Kirche in cise villa (Dorf Zitz) ist nach neuesten Erkenntnissen als eine Kirche im eigenständigen Dorf Zitz zu sehen. Spätmittelalterliche Quellen bestätigen dies. Der Weingarten Zitz/Cisa wurde 1322 an das Gotteshaus St. Gerold verkauft. In der Urkunde wird von den Dörfern Zitz, Bludesch und Thüringen gesprochen. Das Dorf Zitz löste sich im ausgehenden Mittelalter auf und wurde zu einem Teil im Bludescher Obdorf. Vollends in die Bedeutungslosigkeit versank Zitz, nachdem Bludesch um 1600 einen eigenen Pfarrherrn erhalten hatte.

Nachdem in der Zeit der Herrschaft Karls des Großen die Grafschaftsverfassung eingesetzt wurde, wurden im 10. Jahrhundert die Udalrichinger zu den Grafen von Rätien. Darauf folgten die Montforter. Mit den Erbteilungen unter den Monfortern und anschließend den Werdenbergern gelangte die Herrschaft Blumenegg 1416 an die Herren von Brandis und Sulz. Blumenegg wurde 1431 zur freien, reichsunmittelbaren Herrschaft. Beim stückweisen Kauf der Ländereien auf dem heutigen Gebiet von Vorarlberg im 14. und 15. Jahrhundert durch die Habsburger blieben nur Lustenau und die Herrschaft Blumenegg mit den Dörfern Bludesch, Thüringen, Ludesch, Thüringerberg und St. Gerold übrig. 1510 verkaufte Johann von Brandis Blumenegg an die Grafen von Sulz. 1614 erwarb das Reichsstift Weingarten die Herrschaft Blumenegg. 1802 kam Blumenegg als Entschädigung für die territorialen Verluste an Oranien-Nassau und 1804 kam es durch Verkauf an Habsburg zu Österreich.

Nach dem kurzen Intermezzo der bayerischen Besetzung (1806 bis 1814) übernahm Österreich endgültig die Herrschaft Blumenegg.

Bis 1848 waren Thüringen und Bludesch eine Gemeinde. Im Zuge der Errichtung der Bezirksämter in Vorarlberg wurde Bludesch 1849 dem Bezirk Bludenz zugeteilt und ist seither eine in jeder Hinsicht selbstständige Gemeinde. Zu Bludesch gehört auch der Ortsteil Gais.